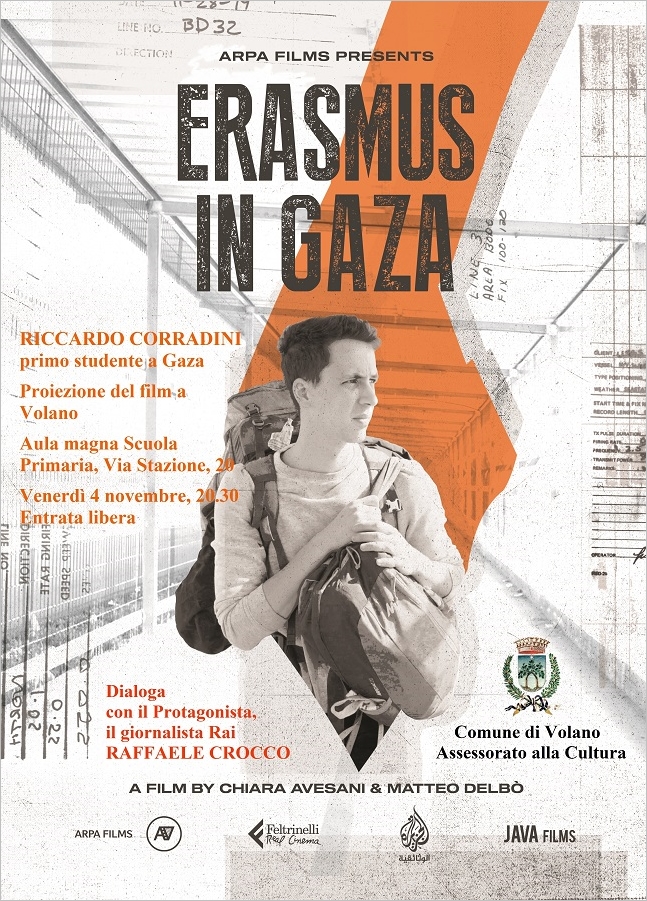

È il primo studente europeo ad aver svolto un progetto Erasmus in Palestina, più precisamente in uno dei posti più pericolosi del pianeta: la Striscia di Gaza. Riccardo Corradini, all’epoca venticinquenne e studente di Medicina presso l’Università di Siena, nel 2019 ha trascorso infatti quattro mesi a Gaza per specializzarsi in chirurgia d’emergenza. L’esperienza di Riccardo è stata documentata da un documentario prodotto da Chiara Avesani e da Matteo Dalbò (disponibile su Sky Ondemand), presentato inoltre quest’anno all’Human rights Film Festival di Berlino.

Come è nata l’idea di studiare medicina?

È dovuta a diversi fattori. Da un lato un interesse di tipo prettamente scientifico, ad esempio per quanto riguarda il corpo umano, dall’altro il sapere che attraverso questo percorso avrei potuto aiutare altre persone. Sono riuscito a cogliere due piccioni con una fava.

E la scelta di andare a studiare a Gaza? Quando si parla di Erasmus, generalmente, si pensa alle spiagge spagnole o ai pub est-europei. Per te l’esperienza invece è stata un po’ diversa…

Anche in questo caso vi sono due aspetti che contraddistinguono questa mia scelta. Il primo è un aspetto professionale. Volendomi all’epoca specializzare in chirurgia generale, in particolar modo nella chirurgia d’urgenza, nel contesto bellico di Gaza avrei potuto vedere in prima persona cosa vuol dire chirurgia d’urgenza, in cosa consiste, come si compone e come si agisce. Cosa che nel contesto italiano, in particolare a Siena dove ho studiato, non mi sarebbe stato possibile in questa misura e modalità. Il secondo aspetto risiede nel mio aver sempre creduto in una possibile mediazione culturale alternativa allo scontro bellico. Sono sempre stato convinto dell’esistenza di diversi modi di risolvere conflitti, ingiustizie, prevaricazioni e quant’altro. Sicuramente la mediazione diplomatica ha un ruolo centrale, ma a mio parere la mediazione culturale può anch’essa giocare un ruolo importante. E il progetto Erasmus Plus può essere parte integrante di tale mediazione, avvicinando diversi popoli, persone e culture. Per quanto da parte mia non ci fosse l’illusione di fare chissà che cosa, l’idea di poter inserire un tassello, una mia parte a questo progetto di mediazione mi sembrava un treno da non poter perdere.

Come era vista la tua presenza, essendo uno dei rari stranieri in quel contesto, sia dai tuoi compagni ma anche dalla gente che incontravi per strada?

Erano un po’ sorpresi della mia scelta di andare in un contesto difficile come è la striscia di Gaza per i rischi che comporta tale decisione. Per quanto comprendessero le mie ragioni, rimanevano abbastanza perplessi.

Hai avuto dei momenti di difficoltà dove sei arrivato a mettere in discussione il tuo percorso, sia per quanto riguarda il progetto Erasmus ma anche la tua carriera professionale?

Senza dubbio ci sono stati alcuni momenti difficili. In determinati contesti, soprattutto quando avvenivano i bombardamenti, l’idea di restare lì e continuare il progetto non posso negare che abbia vacillato. Non è facile infatti, a livello umano, riuscire a sostenere una situazione del genere. E questo fatto dovrebbe a mio parere portarci a pensare alle persone che sono costrette a subire tutto questo da quindici anni, senza la possibilità, come avrei avuto io, di andarsene. La mia generazione è cresciuta sotto le bombe, con bombardamenti a cadenza mensile. Una condizione di stress del genere effettivamente è stata una situazione che mi ha appesantito nell’idea di restare. D’altro canto però mi ha aiutato a rimodulare la mia idea di cosa sia un chirurgo. Infatti, nei momenti di forte stress, tale idea è stata messa alla prova. In determinate situazioni infatti, per un mio bias, paragonavo la chirurgia a emozioni forti di agitazione del genere. Poi con l’allentarsi della tensione e riuscendo a razionalizzare, mi accorgevo di come non fosse un collegamento sempre vero e necessario.

Come pensi che la tecnologia abbia influenzato la tua esperienza?

La tecnologia ha facilitato la mia esperienza proprio per la possibilità che mi ha dato di condividere ciò che vivevo e sentirmi vicino ai miei cari, vista anche la difficoltà per entrare fisicamente nella striscia di Gaza. Anche i social mi hanno aiutato nel farmi condividere ciò che vedevo e vivevo. Questo aspetto vale anche per la popolazione locale. Infatti i social network permettono loro di vedere cosa accade all’esterno, anche solo per riuscire ad uscire virtualmente dalla prigione nella quale sono rinchiusi.

Come si può aggirare il pericolo che la ripetitività di determinati eventi non li normalizzi?

Per assurdo questo processo di normalizzazione per la popolazione della striscia di Gaza diventa un meccanismo di sopravvivenza. Così facendo cercano di razionalizzare l’irrazionale per alleviare il più possibile lo stress al quale sono sottoposti quotidianamente. Trovo che questa dinamica da un lato sia perversa, dall’altro funzionale. Nonostante i bombardamenti vadano avanti da 15 anni, riescono comunque tutt’ora a rivelarsi una società integra e funzionale. Al tempo stesso la normalizzazione dal nostro punto di vista privilegiato è molto rischiosa in quanto da decenni ci porta ad accettare quello che accade in maniera passiva, e questo chiaramente non contribuisce alla risoluzione, o quanto meno ad un attenuamento della questione. Se non si capisce quanto sia necessario l’intervento di ognuno, le cose non cambieranno mai da sole. Questa staticità è favorita dal fatto che, sia da una parte che dall’altra, non vi sono i presupposti sociali e politici per pensare a una risoluzione spontanea da parte delle due controparti. Il nostro onere è quello di farci carico di una condizione di occupazione che porta tanto dolore, tentando di trovare una soluzione che per ovvi motivi non può essere affidata a loro. La speranza del mio documentario è sia di stimolare diverse organizzazioni e diversi ambiti, dalle nazioni unite alla mediazione culturale, nel collaborare sinergicamente per la soluzione del conflitto, sia di non far diventare l’opinione pubblica assuefatta da notizie asettiche verso il quale ci si sente sempre più indifferenti. Dai media vengono sempre mostrate le bombe, gli scontri ma mai la quotidianità del cosiddetto capitale umano che andrebbe invece riportato al centro.

Quale è la cosa più preziosa che ti è rimasta dell’esperienza, anche pensando al tuo attuale lavoro?

La capacità di riuscire ad evolversi come coscienza individuale e nell’agire nell’ambiente nel quale ci si trova in base a ciò che accade. Detta in altri termini, il non mollare mai. E il vedere questa resilienza nelle persone che, nonostante le condizioni drammatiche nelle quali vivono, continuano a cercare in modo quasi spasmodico le cose belle, mi ha profondamente sorpreso. Vanno al mare, si sposano, vanno alle feste, fanno figli. Insistono nell’avere la speranza che un giorno il conflitto si risolverà, continuando nel frattempo a vivere a testa alta. Una forza umana che mi sorprende a maggior ragione quando nella mia quotidianità mi trovo di fronte a delle difficoltà. Mi rendo conto che spesso alcune cose possono sembrare insormontabili, mentre ripensando alla forza delle persone che ho conosciuto mi accorgo di quanto possono invece essere relative.

Quanto pensi sia importante per un giovane fare questo tipo di esperienze all’estero?

Al di là dell’Erasmus, l’entrare in contatto con altre realtà è un qualcosa che allontana i conflitti e avvicina le persone. L’idea di vivere ed entrare a contatto con un’altra cultura, un altro modo di fare e di pensare porta se non a condividere almeno a comprendere e ad accettare dell’esistenza di un diverso, e come conseguenza di ciò all’assenza di paura. Questo non significa però, come si potrebbe intendere, diventare un’unica cultura. Ritengo anzi che sia importante essere fieri e ricordarsi della propria cultura di appartenenza, dandole spazio e facendola fiorire. Avvicinando però le culture, si annulla la paura del diverso e quindi di conseguenza si eliminano molti conflitti e guerre che proprio da questa paura sono alimentati. Quindi penso che l’andare all’estero sia un momento fondamentale nella formazione di un giovane, che sia per periodi più o meno lunghi.

Conoscere il diverso quindi. Che è proprio ciò che non avviene tra israeliani e palestinesi. Le ultime due generazioni, conclude Riccardo, non si sono conosciute e non sono entrate a contatto tra di loro. Gli israeliani vedono quindi i palestinesi come alieni, per loro potrebbero essere tranquillamente tutti terroristi. Lo stesso vale pure al contrario, i palestinesi non essendo mai entrati a contatto con gli israeliani potrebbero pensare che tutta la popolazione è costituita da occupanti crudeli. Mentre da una parte e dall’altra, ognuno con i propri limiti e problemi, c’è molta umanità e voglia di vivere, anche se questo spesso non trapela dalle varie notizie. Il rischio maggiore è quello di dividersi, per scelte che spesso sono state fatte anni prima e delle quali non si ricordano nemmeno le ragioni, dimenticandosi che in fondo si è uguali all’altro, perché l’altro è umano proprio come lo siamo noi.