«Ho messo al mondo 18 figli vivi. Fòra i abordi né?». È una signora di 82 anni a dirlo, usando un dialetto trentino “di una volta”. Non potrebbe che essere così perché i nonni di Odila Nicolodi partendo da Aldeno, giunsero in Brasile nel 1875. Ora, le nipoti della donna mettono al mondo un paio di marmocchi e talvolta uno. Poco più che da noi. Lei vive nei dintorni di Nova Trento.

Odila fa parte della quindicina di vecchi trentino-tirolesi-brasiliani che Renzo Maria Grosselli avvicinò durante un viaggio nel paese sudamericano nel 2018. La condizione era che parlassero ancora un dialetto che avesse alla sua base uno dei vernacoli trentini. Da quelle registrazioni è nato il volume «Le due Apocalissi, gli ultimi. Ciò che rimane dei 30.000 trentino-brasiliani partiti per il Brasile» (Curcu Genovese). Lo storico dell’emigrazione scelse coppie di anziani in quattro stati brasiliani: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, San Paolo ed Espirito Santo dove si stabilirono decine di migliaia di contadini partiti da questa regione alpina. Ma perché un titolo a tinte forti ed addirittura contraddittorio, visto che l’Apocalisse per definizione può essere solo una? Semplicemente perché quella gente ne visse proprio due. La prima qui in patria, dove i trentini, diciamo dal 1860 sino al 1890 sfiorarono la vera e propria fame. Due o tre dati: su 100 bambini nati vivi 23 morivano prima di compiere un anno e 48 prima di compierne 20. E, solo per dirne un’altra, il 10-15% della popolazione (vita media tra i 36 e 37 anni contro i 50 della Scandinavia) soffriva di pellagra. Che nel suo terzo stadio portava alla follia, e non pochi al suicidio. La scarsa alimentazione, che a volta si limitava alla polenta con i crauti, era la ragione immediata di quelle disgrazie ma in realtà si trattava di una profonda crisi epocale che avrebbe portato “l’antico regime” dentro il capitalismo.

Fu la prima Apocalisse per quei 25.000 trentini che lasciarono le loro vallate fino al 1914. Il Brasile aveva promesso loro 20 ettari di terra per famiglia, una casetta ed animali da allevamento. Non fu propriamente un imbroglio a cui furono sottoposti al loro arrivo: non c’era la casa, nemmeno gli animali. Solo la terra, chiusa dentro la foresta vergine (serpenti, insetti e indios inclusi). In compenso il governo brasiliano diede loro la terra e un gruzzolo di danaro al posto del resto. Solo che in luoghi dove c’era un solo magazzino di generi vari disperso in un mare vegetale, il bottegaio poteva decidere i prezzi che voleva. Mentre la casa invece andava fatta subito per difendersi da una natura insidiosa. E fu una capanna, per tutti, fatta di legni e foglie sul tetto. La seconda Apocalisse. Donne, bambini, vecchi dovettero vivere mesi, a volte anni, in quelle capanne, in un ambiente estremo come quello della foresta subtropicale e tropicale.

«Vago nel’orto, trovo en vecéto, ghe cavo la barba e ghe ciucio el culeto» e ride Brigida Tomasi Cainelli che aggiunge: «Lo so, erano i nèspoli». Brigida che alla sua età di 84 anni ancora aiuta nella vendemmia. A Bento Gonçalves, che è diventata la capitale brasiliana del vino anche per il contributo, oltre ai veneti, lombardi e friulani, dei trentini. Non per nulla uno dei migliori Brut che si produce in quelle zone e in Brasile viene dalla Cantina Peterlongo. Mentre invece Petronilho (sì, il nome è questo, copiato da quello di un calciatore do Brasil) Rasseli (ma era Rassele, di Levico), più di 2000 chilometri a Nord, a Santa Teresa, coltiva il caffè. Anche questo do Brasil. E racconta che la prima volta che indossò un paio di scarpe fu in occasione del suo matrimonio, una sessantina di anni fa. Anche se quel giorno, però, indossava giacca e pantaloni scuri. «Il tropical insomma». Mentre Veneranda Berti Moser raccontò a Grosselli una storia che parrebbe provenire dall’Italia ma che invece capitava a Rio dos Cedros, Santa Catarina: «Se parlavamo italiano nella pubblica via – erano gli anni ’30 – i ne dea zo l’oio». Proprio come i fascisti e l’olio stavolta non era di ricino ma quello delle automobili.

Quei vecchi contadini trentini, sollecitati da Grosselli, hanno raccontato la loro storia, le loro tradizioni, i contenuti della loro cucina. Ciò che resta del Trentino e ciò che ormai è sempre più brasiliano. Mettendo in tavola, per la fotografia di rito, proprio la polenta che quelle famiglie frequentano oggi più di quello che facciano i trentini stessi. Ecco il perché del sottotitolo del libro. Una fotografia de «Gli ultimi» visto che le nuove generazioni stanno velocemente dimenticando, ed è comprensibile dopo 150 anni, quegli idiomi e molte delle tradizioni importate dalle Alpi.

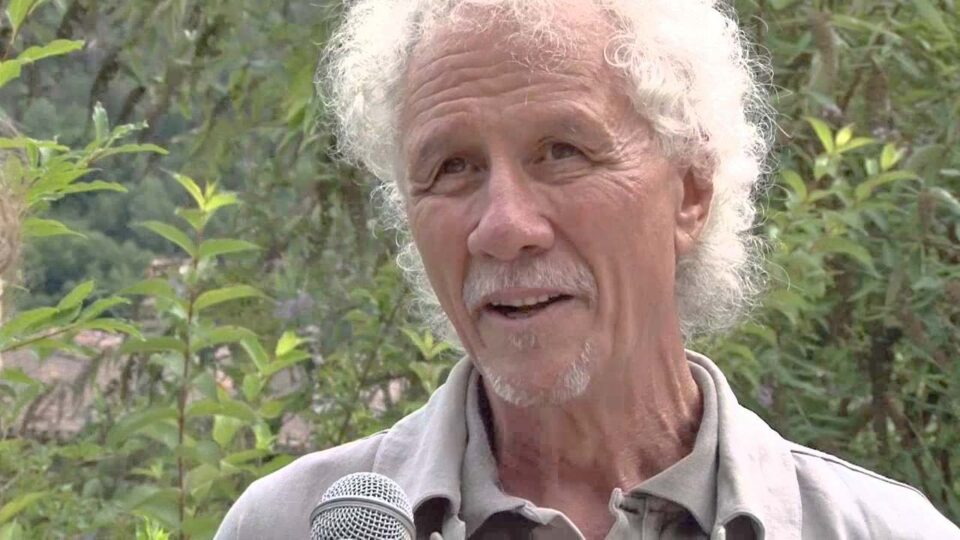

Chi è Renzo Maria Grosselli

L’autore di «Le due Apocalissi, gli ultimi» (Curcu Genovese, pag. 160, € 18) è Renzo Maria Grosselli, sociologo e dottore in storia. Che ormai da quasi quarant’anni si dedica allo studio dell’emigrazione trentina (nel suo curriculum una trentina di volumi, non solo sul Brasile, anche sul Cile, Rodi, saggi sui venditori ambulanti etc.) ma pure alla storia orale avendo alle spalle un migliaio di ore di registrazione. Nato a Trento nel 1952 era il 1987 quando Grosselli si recò nello stato brasiliano del Paranà e per mesi si ospitò nella casa di una coppia di vecchi contadini. A Novo Tirol. Loro erano Aristides e Margarida Gaio. Con loro visse giorno per giorno: il lavoro nei campi, l’allevamento, la tradizione del rosario, recitato ogni sera, tutti i giorni dell’anno. E di questa esperienza di ricerca e di vita Grosselli parla in un altro capitolo del volume. Novo Tirol, infatti è morta. Dai 700-800 abitanti degli anni ’30, nel 1987 era passata a contarne poche decine. I primierotti infatti (i Gaio erano originari di Imer) dopo aver coltivato la terra per pochi decenni, si accorsero che la vera ricchezza del luogo erano gli alberi di araucaria. Molti di loro crearono segherie e se ne andarono. Uno, Giovanni Bettega pure di Imer, divenne alfine il più grande esportatore di legname del Paranà. «Dalla casa dei Gaio – racconta Grosselli – quando il cielo era terso, potevo vedere alla notte il firmamento stellato. Godevo la bellezza di quelle stelle. Perché noi siamo ciò che esplode da una stella, quella polvere accesa, la forza degli atomi impazziti che si fondono in luce. E si spengono in un baleno».