Partiamo dal principio. “Squid Game” è una serie di 9 episodi di corposa lunghezza, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, sudcoreano, trasmessa in lingua originale con sottotitoli. Siamo di fronte al classico prodotto rifiutato in prima istanza, poi acquistato dalla piattaforma streaming per una miseria – 21 milioni circa, girato compreso –, la cui esplosione di fama e successo difficilmente si può spiegare con sistemi analitici e razionalità. Di fatto, è vero, per chi non avesse mai aperto il catalogo Netflix sul proprio televisore o pc, la piattaforma tende a proporre in alto, in risalto per l’occhio, le novità e ciò che più sta avendo successo tra i fruitori. Se al principio di curiosità che ne consegue, aggiungiamo una forte spinta data dal passaparola, soprattutto social, ancora, ad avviso di chi qui scrive, saremmo ben lontani dal trovare un capo ad un fenomeno tanto esplosivo.

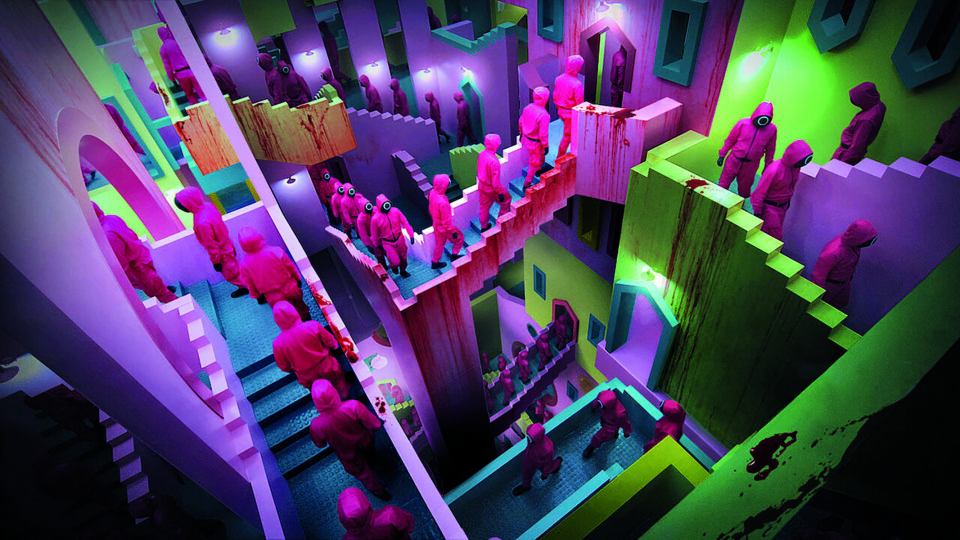

La serie, in sé, non è niente di straordinario o innovativo: tolti i sei giochini ad alto tasso splatter, le dinamiche tra i personaggi sono lente, banali, a tratti noiose, di certo non aiutate dalla scelta della trasmissione in lingua originale, volendo anche un po’ trite (non sono di tanti anni fa gli Hunger Games). In una società che rema contro i film eccessivamente lunghi, contro il cinema d’autore sottotitolato, ritrovare tanta passione per un k-drama mediocre di lunghezza apocalittica – circa 60 minuti a episodio, per un totale effettivo di 491 minuti – ha un che di bizzarro. Unica forza, forse, solo la scarsa concentrazione a cui obbliga.

Come sia come non sia, tuttavia i risultati sono chiari: 142 milioni di spettatori in circa due settimane (apice del successo della piattaforma), 900 milioni di dollari di incassi per Netflix. Ma ad essere davvero interessanti, sono i risvolti collaterali.

Se il product placement ci ha da sempre abituati ai fenomeni di emulazione, da “Matrix” e gli occhiali neri, passando per le Nike di “Ritorno al futuro”, fino ad arrivare ai dolcetti Hershey di “E.T. – L’extra-terrestre” col loro balzo di produzione del 70%, con “Squid Game” si sono raggiunti incrementi nelle vendite del 145% per Vans, le scarpe da ginnastica indossate dai protagonisti, ma anche un boom di ricerche delle magliette bianche numerate (+35% online). In un’epoca che grida al controllo ad ogni piè sospinto e che ha sempre sulla bocca la difesa della privacy, rimane, di fondo, sconfortante, quanta poca consapevolezza esista ancora del proprio ruolo di consumatori.

I media che non sono intrattenimento o informazione, li abbiamo davanti da sempre, basti ricordare un qualsivoglia regime totalitario, basti ripensare al 30 ottobre 1938 e all’invasione aliena di Orson Welles, basti riflettere sulla presa che le fake news hanno quotidianamente, ma vogliamo davvero riporre il cervello in un cassetto al punto da vestirci come carcerati di spontanea volontà? Vogliamo davvero essere pedine così poco scaltre di un mercato a cui dovremmo forse aver imparato a guardare con un occhio un po’ più lucido?

Emulazione. Questo è il vero fenomeno dietro il fenomeno: l’emulazione fondamentalmente innocua fin qui descritta, ma anche, e ancora oltre, quella violenta. Benché vietato ai minori di 14 anni, infatti, “Squid Game” è diventato nelle scorse settimane un gioco reale per bambini e ragazzi: da Torino al Belgio, le pene corporali di fronte alla sconfitta nei momenti ludici più innocenti si moltiplicano. Perdi a nascondino? Ti arrivano frustate. Sbagli la prova? Verrai preso a schiaffi. Questo sembrerebbe essere il nuovo trend, che ha portato la fondazione “Carolina Onlus” a far circolare una petizione online per far rimuovere la serie da Netflix e la Polizia Postale ad istituire un decalogo di comportamento preliminare alla visione. Leggiamo: “valutate se possa essere utile guardare la serie prima di esprimere assenso o dissenso alla visione dei vostri figli”; “parlate in famiglia della serie”; “ricordate ai bambini/ragazzi che quanto rappresentato nelle serie è frutto di finzione e che la violenza non è mai un gioco a cui partecipare”.

Di nuovo, se innegabile è il problema della diffusione di atti violenti tra i più giovani, la sensazione è di essere di fronte a un molto più vasto problema sociologico: così come non abbiamo chiaro il nostro ruolo di consumatori, non abbiamo chiaro quello di genitori ed educatori. Serve un decalogo per insegnare che “vietato ai minori di 14 anni” è stato apposto dalla piattaforma con un’evidente motivazione? Serve un decalogo per consigliare un sano dialogo tra genitori e figli? Dal parental control impostabile sulla propria tv, fino ad un semplice, banale, sano rapporto di relazione e interscambio tra familiari, la sensazione che si ha è che tutta questa ondata di bullismo gratuito tra i più piccoli sarebbe facilmente evitabile. Non eliminando la fonte, come si suggerisce, ma imparando ad eliminare il problema.

Se il più alto e massimo valore a cui vogliamo continuare ad aspirare e tendere è la democrazia, infatti, non sembrano essere lecite le petizioni che censurino, laddove sarebbe invece una corretta educazione a dover plasmare. Se non è bello che Netflix proponga in catalogo prodotti violenti e li renda accattivanti per il proprio profitto e (come si è visto) per quello d’altri, non è altrettanto bello ricorrere alla censura perché ciò non avvenga. Ogni forma espressiva artistica andrebbe tutelata, e parallelamente ogni forma di consumo consapevolizzata.

E mentre cerchiamo la giusta via, teniamo presente che “Squid Game” avrà probabilmente un seguito, in una “stagione 2” forse, anche se ancora non vi è conferma, ma anche in altre forme: di recente è nata la “Squid criptovaluta”, riconvertibile in moneta corrente o utilizzabile per l’acquisto di gettoni necessari alla partecipazione al gioco online legato e ispirato alla serie.