Quando la Natura pensò al sangue per il trasporto di ossigeno alle cellule dell’organismo e la parallela rimozione da esse di anidride carbonica deve aver immaginato un tessuto fluido di colore rosso scuro destinato a rimanere nascosto per sempre allo sguardo di uomini ed animali. Non era programmato cioè che qualcuno lo potesse “vedere” esternamente all’organismo, oltre i confini dell’epidermide. Invece, quando di lì a qualche centinaia di migliaia di anni, i primi dissidi tra le bestie sfociarono in feroci combattimenti, ecco comparire sotto il sole del Devoniano, 400 milioni di anni fa, le prime ferite. Ciò nondimeno si trattava di rettili senza una coscienza e dunque, senza quella, non si può mai dire che una cosa esista veramente.

È con la comparsa degli ominidi che il sangue comincia ad apparire ad occhi consapevoli. Sono la violenza, la sopraffazione fisica, l’assassinio le vie attraverso le quali, per la prima volta, viene infranto il proposito della Natura. Il sangue si poteva vedere, eccome! Sfracellarsi il cranio o sbudellare una pancia erano a quei tempi le normali modalità utilizzate per dirimere le controversie. Posso solo fantasticare sulla meraviglia di quando per la prima volta, una rudimentale punta di selce fece sgorgare dalle ferite questo liquido denso di color rosso scuro. Ricordo lo stupore di noi bambini, davanti alle prime ginocchia sbucciate, a bocca aperta davanti ai fiorellini rossi che si aprivano sulla pelle. Anche le scimmie evolute, così come i mammuth e gli altri mostruosi mammiferi della preistoria, si lasciavano scorrere sangue in una fitta rete di canali. A cosa serviva e da cosa era composto, dunque? Secondo Galeno, era il fegato a produrlo. Isidoro da Siviglia sosteneva che la parola “sangue” significasse «soave», perché la sua predominanza nel temperamento rendeva dolci e delicate le persone. Ma la sua vera consistenza la si sarebbe scoperta solo molto tempo dopo, quando sofisticati microscopi non solo lo avrebbero “visto” esternamente, ma ne avrebbero indagato i misteri biochimici più profondi.

Dunque, a conti fatti, osservare il sangue e travasarlo da un essere sano a uno bisognoso è un’attività di fatto contronatura, una delle tante che il genere umano si concede su questo pianeta. Un atto “terroristico”, un sabotaggio messo in atto però esclusivamente a fin di bene.

Faccio queste mie riflessioni mentre una gentile addetta mi fa accomodare su una sedia imbottita per preparare la mia cinquantesima donazione. Fanno in tutto 30 anni e circa venticinque litri di sangue che ho concesso di prelevare dal mio sistema cardiocircolatorio per destinarli alle necessità del sistema sanitario nazionale. Così come per l’amore, la prima volta di un donatore di sangue non si scorda mai. Era il 1986 e avevo appena compiuto i fatidici diciotto anni. Cosa mi spinse esattamente a recarmi all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba) rimane per il sottoscritto uno dei diversi misteri della vita. Lo sconcerto con cui seguii il liquido scorrere all’interno del tubicino non doveva essere molto diverso da quello dei primi ominidi che iniziarono ad interrogarsi sul curioso fluido che scoprirono scorrere in maniera perpetua all’interno dei corpi. In un certo senso era come se una parte di me se ne andasse altrove. E un dubbio filosofico e un po’ assurdo – nell’ignoranza più totale riguardo l’argomento – mi assillava: eravamo proprio certi che con il sangue, ora raccolto in asettiche sacche di materiale plastico, pronto ad essere trasfuso in altri individui, non se ne andasse in giro per i reparti dell’ospedale una matrice di me stesso? Chi mi garantiva che informazioni fondamentali riguardanti la mia personalità, desideri, umore, aspirazioni, trovando dimora in un altro uomo o un’altra donna, non trasmettessero queste mie caratteristiche, in una parola li facessero “assomigliare” a me?

Ben presto mi spiegarono che ero un donatore universale. Potevo cedere sangue a tutti, indipendentemente dal gruppo sanguigno. Wow! Mi suonava così bene che, inebetito dal moto di orgoglio, lì per lì non potei cogliere il rovescio della medaglia. Ovvero il fatto che nel caso fossi stato io ad averne necessità, avrei potuto ricevere solo sangue del mio stesso tipo. Interpretai il fatto non come una sfortuna, ma come un vero e proprio segno del destino. Se la Natura mi aveva concesso l’universalità allora ero chiamato a rispettare la sua volontà: punto. Avrei donato sangue per il resto della mia vita. In qualunque luogo avessi abitato, nord o sud, città o campagna, che fossi sposato o celibe, onesto o farabutto, che avessi avuto successo o fossi precipitato nella miseria più nera, una cosa era certa: avrei continuato a farlo.

Mi incuriosii peraltro l’uso del verbo, al punto che mi recai nella biblioteca comunale per indagarne l’etimologia. Il verbo “donare” derivava ovviamente dal vocabolo “dono”, pressoché invariato in tutto il mondo, dal sanscrito allo slavo, dall’anglosassone al latino. Dedicarsi, attendere con amore e con impegno a qualche cosa. Dare ad altri liberamente e senza compenso cosa utile o gradita. Era ciò che si dà altrui volontariamente, senza esigerne prezzo o ricompensa, né restituzione. Ci stava tutto, ma proprio tutto, in quel contesto.

Nell’agosto del 1993, trasferendomi a Trento, fu una delle prime cose che mi preoccupai di appurare. Prima di allacciare la corrente elettrica nell’appartamento di Corso degli Alpini, prima di cercarmi un lavoro, prima di conoscere nuovi amici. Dove si donava il sangue a queste latitudini? Lo si faceva anche qui, vero? Sì, lo facevano! Anzi, non persi tempo, tanto che la prima donazione avvenne nemmeno un mese dopo aver messo piede per la prima volta sul suolo trentino. Gli ambienti, la procedura, l’accento degli infermieri: era tutto un po’ diverso. Tuttavia il piccolo viaggio del mio sangue dal braccio alla sacca era identico, così pure la sensazione “benefica” che mi attraversava. La percezione cioè di essere così “utile”, di stare compiendo un atto di alta utilità sociale di cui mi colpiva anzitutto la democraticità. Per donare il sangue non occorreva essere pugliese né trentino né marchigiano. Non era richiesto un quoziente intellettivo superiore a 100 né particolari doti atletiche né un reddito minimo. Era ininfluente essere belli o brutti, ricchi o poveri, burberi o di buon cuore. Bastava disporre di una sola cosa: la volontà di farlo. Fu così che la mia prima donazione in terra nordica ebbe come risultato quello di farmi sentire a casa. L’Italia era veramente unita.

Quante volte me lo ero chiesto? Magari svegliandomi in piena notte, preda di una precocissima insonnia, pensavo a chi, quel sangue che donavo ogni sei mesi, lo riceveva. Chi erano quelle persone? E in quali circostanze avevano accolto nel proprio organismo il “tessuto fluido” di quel donatore universale di origine pugliese? Per le strade della città, fermo ad un semaforo, in coda alle Poste, al banco dei salumi, osservavo la gente e sentivo un leggero brivido salirmi lungo la spina dorsale immaginando che una piccola parte di me forse stava scorrendo in quella ragazza dallo sguardo emaciato, o nel signore con i lunghi baffi che stava acquistando il giornale, o magari in qualcuno di più importante. C’era dunque un pezzetto di me nel sistema circolatorio del Sindaco, del parroco, del presidente della Provincia? Non significava forse anche questo essere una “Comunità”?

Finché una momentanea carenza di ferritina rallentò la mia marcia trionfale di donatore universale. Per questa volta non potrà donare sangue, mi spiegò il medico, ma potrà farlo con il plasma. È la parte liquida del sangue, aggiunse, notando il mio sguardo interrogativo, che è composto principalmente da acqua (92% circa), proteine e sali minerali. Grazie al plasma è possibile produrre medicinali indispensabili per tante patologie croniche e rare. Ok, pensai. Non viene trasfuso, ma ha anche questo un’utilità. La donazione di plasma, chiamata aferesi, veniva effettuata con apparecchiature che, utilizzando un unico accesso venoso, prelevavano il sangue, separando e trattenendo le componenti ematiche prescelte, mentre le altre venivano restituite al donatore. L’aferesi durava di più e comportava una vera e propria circolazione extracorporea. Fu il momento in cui le riflessioni metafisiche tornarono alla ribalta. Questa volta il sangue non si limitava ad uscire dal mio braccio, ma dopo aver compiuto un lungo percorso, passando all’interno di un complicato apparecchio, vi rientrava. La cosa mi affascinò moltissimo. Questa volta non ero solo orgoglioso di donare, ma di appartenere al genere umano, ad una stirpe cioè che in pochi secoli era stata in grado di elaborare un tale livello di tecnologia e di perizia medica, a salvaguardia del benessere dei propri simili.

Gli anni sono passati, la vita ha compiuto gran parte del proprio corso. Quante cose sono cambiate in 30 anni! Nuove e più sofisticate tecniche di prelievo e di conservazione, più attente modalità di controllo, un poco più – ahimé – di burocrazia, eppure il gesto è rimasto lo stesso, identico a quella prima volta, appena compiuti i 18 anni. Non è mai stata una routine. Ancora oggi, dopo 50 donazioni, il momento in cui arriva la telefonata di richiesta è quello che mi fa sentire “utile”, che mi fa pensare che da qualche parte c’è qualcuno che, pur ignorandolo in questo momento, avrà bisogno di quella preziosa parte di me. E quando il giorno concordato mi presenterò alla Banca del Sangue, rigorosamente a digiuno, a svolgere per l’ennesima volta il mio dovere, sorriderò pensando ancora una volta al piccolo sabotaggio messo in atto, a fin di bene, nei confronti della Natura, che quella volta sbagliò previsione, immaginando un tessuto fluido di colore rosso scuro destinato a rimanere nascosto per sempre allo sguardo dell’umanità.

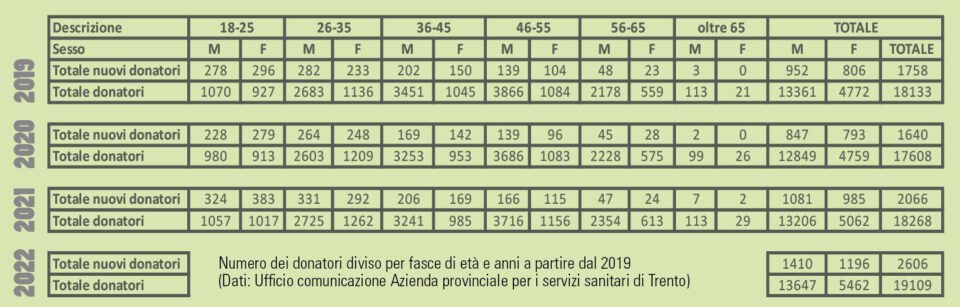

Numero di donatori in crescita nonostante il covid

Abbiamo chiesto all’Azienda dei Servizi Sanitari alcuni dati relativi agli ultimi anni, tanto per inquadrare la situazione a livello ufficiale. Abbiamo esaminato il numero dei donatori diviso per fasce di età e anni a partire dal 2019 (per quanto riguarda i dati del 2022 ci sono solo i totali perché al momento di andare in stampa il dettaglio doveva ancora essere validato dal centro nazionale).

Per quanto riguarda le donazioni e le unità prodotte, nel 2022 sono stati prodotte 24.860 unità di globuli rossi, ampiamente superiori al necessario per l’autosufficienza provinciale: le unità trasfuse in Trentino sono state 18.324, le restanti sono state cedute in compensazione extraregionale, prevalentemente al Lazio.

All’industria sono stati ceduti 7.279 kg di plasma, corrispondenti a 13,4 kg/1000 abitanti (versus i 13,2 kg/1000 abitanti del 2021).

L’autosufficienza per emoderivati (Immunoglobuline e albumina i prodotti driver) si avrebbe con 18 kg/1000 abitanti, ma sono pochissime le regioni italiane che la raggiungono.

(Un ringraziamento a Roberta Corazza, dell’Ufficio Comunicazione APSS per la gentile collaborazione.)